América como utopía

Sofía Tierno Tejera*

|

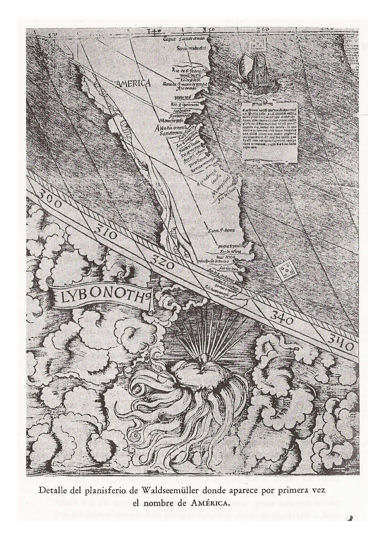

Detalle del planisferio de Waldseemüller donde aparece por primera vez el nombre de América.

En el año 1939, llegaron a México los primeros barcos procedentes de España, cargados de exiliados republicanos españoles que huían tras su derrota en la Guerra Civil frente al bando nacionalista, liderado por Francisco Franco. En los primeros años del exilio, algunos intelectuales españoles participaron, junto a diversos pensadores hispanoamericanos, en la escritura de textos en los que recuperaban la idea de América como lugar donde se construiría un mundo justo, un mundo definitivo, es decir, concibieron una nueva utopía.

La utopía de América fue una quimera, una sinfonía de imaginaciones varias, desde diferentes latitudes, tiempos y miradas. La llegada de los exiliados españoles a México supuso el cenit de este pensamiento, el vivo diálogo, urgente, entre intelectuales españoles e hispanoamericanos. La utopía de América fue una hermosa quimera humanística en un mundo que se devoraba a sí mismo, un contrapunto esperanzador frente a una convulsa Europa que saldaba sus últimas cuentas entre países con el último recurso posible: el de la guerra. Los exiliados españoles eran unos más entre los numerosos desterrados que huían de una Europa atenazada por el totalitarismo.

Muchos intelectuales que vivieron el periodo de entreguerras (1918-1939) idearon grandes relatos utópicos, inmersos en la peligrosa inconsciencia de ignorar que las sociedades humanas se transforman día a día, con energías diversas de muchos ciudadanos, no de una vez y por siempre en unos pocos años de construcción precipitada. Pero aquella atractiva y sugerente quimera no apareció de forma repentina en el horizonte cuando los intelectuales de uno y otro lado se encontraron en tierra mexicana, sino que se fue gestando poco a poco.

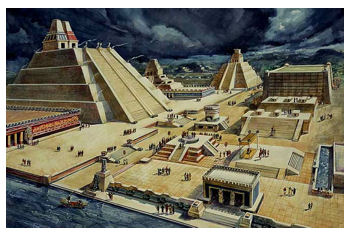

En España, desde finales del siglo XIX, los intelectuales se debatieron entre un sentimiento de amor/odio hacia una Europa que consideraban de forma simultánea como ejemplo de modernidad y amenaza a las tradiciones propias, emanadas de un catolicismo que no solo era religión, sino santo y seña de la identidad hispánica; este conflicto se refleja en la generación del 98. Aunque no todos los autores englobados en dicha generación[2] se sintieran parte de ella y cada uno defendiera su indiscutible individualidad y originalidad, es importante señalar la fecha que le da nombre a este grupo: el 1898, año que marca la independencia de las últimas colonias españolas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pérdida más simbólica que material, pues significó el derrumbamiento definitivo del Imperio. Aunque las colonias se emanciparon, los lazos históricos y culturales permanecieron y América se convirtió en pieza clave de los pensadores conservadores y liberales de la España de esa época.

La generación siguiente[3] no tuvo tantas dudas, consideró que la modernización de España sería la solución a sus males congénitos, aunque aquellos intelectuales burgueses, fundadores de instituciones científicas como la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas[4], nunca renunciaron a la religión católica, la veían como un obstáculo mientras quisiera seguir interfiriendo en el poder político. Fueron estos intelectuales los que trabajaron para la consecución de una utopía político-culturalista que tuvo como exponente mayor el Frente Popular[5].

Por otro lado, muchos intelectuales hispanoamericanos estaban imbuidos por el síndrome «arielista»[6], que se expresaba en una fe ciega en la juventud y en la responsabilidad de ésta como rectora de una sociedad basada en los principios de la justicia y de la belleza frente a la materialista y amenazante sociedad norteamericana. La utopía de América se imbricó con la búsqueda de identidad que en aquella época realizaban tanto los intelectuales españoles como los hispanoamericanos; esta búsqueda se vertebró en torno a la dicotomía hispánico-anglosajón: la España de tradición católica frente a la Europa protestante; las ex-colonias hispánicas frente a las ex-colonias anglosajonas.

Alegorí de la orden franciscana

|

En España resurgió el tópico de «la leyenda negra» y los intelectuales radicalizaron su pensamiento fortaleciendo el lugar común de las «dos Españas»: la tradicional y la liberal. Los exiliados, en su gran mayoría, pertenecían a esta segunda España; ya desde la creación del Centro de Estudios Históricos en Madrid algunos de estos pensadores habían empezado a investigar y a reclamar su propia tradición,

|

rescatando a figuras como Fray Bartolomé de las Casas. La llegada a América los aproximó aún más a su legado colonial, no al de los encomenderos, sino al del ya citado Padre de las Casas, al de Zumárraga o al de Vasco de Quiroga. Aquellos viejos utopistas habían imaginado hacía ya muchos años la quimera de la utopía de América; fascinados por la vida comunitaria indígena, vislumbraron la oportunidad de lograr una organización social basada en el cristianismo original. Los exiliados españoles eligieron a estos viejos humanistas como modelos y entablaron un prolífico diálogo con otros intelectuales utopistas hispanoamericanos que también se habían interesado en estas figuras, como Silvio Zavala o Alfonso Reyes. Algunos exiliados liberales, como Joaquín Xirau, Ramón Pérez de Ayala o Francisco Carmona-Nanclares, encontraron en la utopía un anclaje aparentemente sólido: se consideraron los herederos de los utopistas renacentistas «protoliberales» -según su interpretación- y lanzaron sus deseos utópicos presentes hacia un horizonte cierto: América.

Este continente ya había tenido sus utopistas nativos contemporáneos: Henríquez Ureña, quien eligió como modelo Grecia; o José de Vasconcelos, quien soñó con una sociedad mestiza y poética. Tras la destrucción revolucionaria, el contexto mexicano era propicio, la sociedad «aparentemente nueva», debía ser reconstruida; pero aquellos discursos posrevolucionarios combinaban la retórica utopista con la estructura legitimadora: mientras se proclamaba oralmente la justicia utópica, se construía la estructura-fortaleza que mantendría al partido de la revolución casi indemne más de setenta años. Sin embargo, considero que aquella búsqueda de identidad era necesaria, el reconocimiento y estudio de lo propio era una forma de conciencia y valorización de la propia cultura. Al respecto, fueron importantes los trabajos del filósofo exiliado José Gaos sobre la filosofía hispanoamericana, labor que luego continuó el mexicano Leopoldo Zea.

Desafortunadamente, el nacionalismo transmutó aquella búsqueda de identidad en propaganda patriótica y muchos intelectuales y artistas mexicanos se adhirieron a la ideología oficial y se convirtieron en constructores de la patria, como Diego Rivera o Francisco Monterde[7]. Los exiliados, agradecidos con Lázaro Cárdenas y su gobierno, no escribieron demasiado sobre aquella realidad extraña en la que acababan de hacer un aterrizaje forzoso; publicaron trabajos sobre América, sobre su filosofía, sobre su historia, pero apenas indagaron en sus complejidades sociales y, cuando lo hicieron -como fue el caso de algunas crónicas como la Cornucopia mexicana de Moreno Villa o La esfinge mestiza de Juan Rejano- no pasaron de la pincelada impresionista y prudente. La utopía de América fue mucho más sugerente, remitía al universo de las ideas, de lo posible, y les ofrecía la oportunidad de convertirse en protagonistas, en hacedores de un mundo mucho más esperanzador y humano. Dos fueron los mesías mayores de aquella utopía: Juan Larrea y León Felipe; ambos crearon sobre el papel la utópica ciudad de los poetas que nunca llegarían a ver en vida, porque la vida en sí y las ideas sobre la vida difícilmente siguen una misma senda.

Otras miradas menos exaltadas contrapuntearon aquellas visiones proféticas: Francisco de Ayala, Antonio Sánchez Barbudo, Joaquín Xirau o Francisco Carmona-Nenclares. La utopía de América coincidió con aquel paréntesis de vida en el que los exiliados detuvieron su tiempo vital, seguros de que la caída del régimen de Franco solo era cuestión de esperar a que los aliados vencieran en la Segunda Guerra Mundial. El tiempo desmintió sus deseos y, al igual que aquella esperanza de retorno se volatilizó en el aire, aquella utopía de América -luego vendrían otras- se desvaneció sin mucho ruido y los intelectuales se concentraron en su trabajo: en sus investigaciones, en sus proyectos, en sus traducciones, en sus correcciones, en sus trabajos editoriales, dejando un sólido legado que ahora nos pertenece.

* Profesora de Español

CEPE-UNAM, México D.F.