De cómo nos enseñan las lenguas

Mario Gómez Del Estal Villarino*

|

En lo que sigue trataré de atacar la metodología, en sentido lato, de la enseñanza de lenguas extranjeras en los últimos cien años. Como cualquiera sabe por lo bajo (aunque no quiera reconocerlo), esto de la historia y la evolución de los tiempos (incluida la de la metodología de enseñanza de lenguas) es una de las mayores mentiras que se nos cuentan todos los días. Nada hay en la historia de la humanidad que no le pase a cualquier niño que viene a este mundo. Es lo que algunos llaman, con esos vocablos tan altisonantes, de identidad entre la ontogenia y la filogenia, es decir, entre el individuo y la especie. En otras palabras, que lo mismo que le ha pasado al hombre en la historia le pasa a cualquier individuo en su historia personal. Puestas así las cosas, os voy a relatar mi historia personal con el aprendizaje de lenguas, en la confianza de que la descripción de lo que me ha pasado a mí mostrará sin más lo que le ha pasado al hombre a lo largo de la historia. O sea, que hablando de mí, hablaré de todos.

Mi primer contacto con el aprendizaje consciente y explícito de una lengua extraña fue, como para muchos, en el instituto, en las clases de latín y de griego. ¿Cómo fue aquello? Pues, la verdad, un auténtico ladrillo. Listas y listas de declinaciones (aquello de rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, que nos quitó las ganas de regalar o hablar de rosas para el resto de la adolescencia) y también montones de reglas gramaticales y combinaciones de piezas léxicas, que teníamos que aprendernos de memoria para poder aprobar el examen traduciendo alguno de los textos de la Guerra de las Galias (aquello de Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, ...). ¡Cuántas batallas nos tragamos en las clases de latín! No parecía sino que los romanos se hubieran pasado la historia dando guerra a los demás, persiguiéndolos, matándolos, conquistándolos... Todo para imponerles la civilización y la paz romanas y, de paso, sus calzadas y sus leyes. Aunque ahora que reparo en ello, las cosas no han cambiado mucho desde entonces, ¿no? Sigue el imperio persiguiendo gente, matándola, conquistándola... Y todo para imponerles la civilización y la paz occidentales y sus carreteras y petróleos, y sus leyes y democracias. En fin, otro caso donde se ve eso que os decía de la mentira de la evolución de los tiempos y del progreso y de que las cosas cambien. Cambian, sí, pero para seguir igual.

Pero volvamos al latín. ¿Qué es lo que importaba en las clases de latín? Pues, mayormente, aprobar el examen, como siempre, como ahora. Y para ello, como os he recordado, memorización de declinaciones y reglas sintácticas para poder maltraducir, con el diccionario siempre en la mano, los textos que nos traían los profesores. Textos, textos y textos: Julio César, Cicerón, Sófocles, Platón, etc. Pero con tal cantidad de obstáculos para el entendimiento directo de lo que decían sus palabras (ejemplos ad hoc de frases aisladas y estúpidas en los niveles iniciales para aprender gramática, textos mutilados para practicar estructuras o vocabulario en los niveles siguientes, obsesión permanente por la gramática sin pasar nunca al comentario de lo que allí se estaba diciendo) que allí no había manera de sentir ni de pensar algo de lo que decían esas voces tan lejanas y que sólo después de muchos años he podido sentir cercanas. Otra tortura más a la que nos sometía el sistema educativo.

Esta concepción de la enseñanza de las lenguas clásicas, cuyo objetivo es el acercamiento a sus literaturas como productos culturales de la más alta estima y que, por tanto, deben conocer y manejar las clases cultivadas, se trasladó a la enseñanza de las lenguas vivas. Es lo que don Antonio Machado, profesor de francés que fue, explica del siguiente modo a través de la voz de Juan de Mairena:

"Porque no hay más lengua viva que la lengua en que se vive y se piensa, y ésta no puede ser más que una sea o no la materna- debemos contentarnos con el conocimiento externo, gramatical y literario de las demás. No hay que empeñarse en que nuestros niños hablen más lengua que la castellana, que es la lengua imperial de su patria. El francés, el inglés, el alemán, el italiano deben estudiarse como el latín y el griego, sin ánimo de conversarlos. Un causeur español, entre franceses cultos, será siempre perfectamente ridículo; vuelto a España al cabo de algunos años, será un hombre intelectualmente destemplado y disminuido por la dificultad de pensar bien en dos lenguas distintas. ¡Que Dios nos libre de ese hombre que traduce a su propio idioma las muchas tonterías que, necesariamente, hubo de pensar en el ajeno! Y si llega a ministro..."

Como veis, el propio don Antonio asume esta concepción de la enseñanza. Y el caso es que razón no le faltaba en alguna de estas razones, porque cualquiera conoce las tonterías mayúsculas que andan soltando por ahí (en la televisión o en la prensa) los altos ejecutivos de la empresa o del estado que vuelven, reforzados en su fe, de un máster en Estados Unidos o Japón, y los problemas que se les presentan a la hora de traducir al español las cosas que les contaron en el curso. Ya se sabe: el inglés es ahora la lengua de Dios, el idioma de la nueva teología del dinero y el individuo. Y cualquier sinsorgada que se ponga de moda en el mundo anglosajón (sea en el cuidado corporal, la alimentación, la economía o la televisión), nos la meten hasta en la sopa de ajo o el gazpacho. Y el caso es que los que se deslumbran y emboban ante el empleo de palabras de raigambre inglesa, bien poco suelen saber de esa maravillosa lengua (como todas) que es el inglés. O si no, leed el soneto de Shakespeare que el propio don Antonio Machado tradujo (sí, tradujo, a pesar de lo que antes os he comentado; y muy bien traducido, por cierto; claro: don Antonio no fue ministro ni quiso serlo...):

When my love swears that she is made of truth,

I do believe her, though I know she lies,

that she might think me some untutored youth,

unlearned in the world�s false subtleties.

Thus vainly thinking that she thinks me young,

although she knows my days are past the best,

simply I credit her false-speaking tongue;

on both sides thus is simple truth suppressed.

But wherefore says not she that she is unjust?

And wherefore say not I that I am old?

O, love�s best habit is in seeming trust,

and age in love loves not to have years told.

Therefore I lie with her, and she with me,

and in our faults by lies we flattered be.

Y don Antonio lo tradujo de la siguiente manera en Los complementarios, en la voz del poeta apócrifo Andrés Macizo, aclarando que "no es esto exactamente lo que dice Shakespeare; pero léase atentamente el soneto y se verá que es eso lo que debiera decir":

Mi amado, ¡cuánto te quiero!

dijo mi amada, y mentía.

También yo mentí: te creo.

Te creo, dije, pensando

así me tendrá por niño,

¡ella que sabe mis años!

¿Es el amor artificio

de mentiras sin engaño?

¡Labios que mienten y besan!

Es la mentira tan dulce...

¡Mintamos a boca llena!

Y de ese soneto de Shakespeare también sacó don Antonio un terceto de gracia y verdad insuperables, que a pesar de un aparente tufillo despreciativo para con la raza gitana, lo que esconde es un látigo de siete colas contra la raza paya:

Cuando dos gitanos hablan

es la mentira inocente:

se mienten y no se engañan.

Pero dejemos tan interesantes reflexiones y volvamos a las lenguas clásicas y a la metodología empleada para su enseñanza, el método de gramática y traducción, que ha sido el más empleado a lo largo de la historia de la humanidad para el aprendizaje de lenguas extrañas y, según muchos autores, el más empleado todavía en la actualidad.

El conocimiento de las lenguas clásicas ha sido a lo largo de la historia uno de los sellos inconfundibles de la buena educación de las clases adineradas, de las minorías que poseían el conocimiento y el poder. Los consejos y pensamientos de Séneca, Julio César, Cicerón o Aristóteles formaban la base cultural de los futuros mandatarios: eran el conocimiento vedado a las clases populares, la propia justificación del poder. Ya sé que algunos estaréis pensando que también en los textos clásicos, de Sócrates, de Aristófanes, de Zenón, hay mucha crítica social y política. Sí, así es. Pero como a quienes podían llegarles tales conocimientos no eran la gente corriente, el pueblo llano, lo más que a veces se conseguía es que a alguno de los hijos ociosos de los ricos le entrara la mala conciencia y recogiera, en sus propios escritos, algo de esos razonamientos con honradez. Poco más.

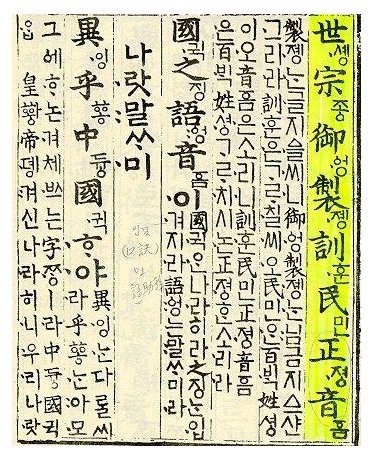

Lo importante, lo mayoritario, era conocer, comprender y asimilar lo que habían dicho los grandes pensadores antiguos para sostener el dominio. Y para ello había que iniciarse en una lengua secreta, hermética (todos recordáis aquí lo que supuso el latín eclesiástico de aureola mágico-misteriosa para el ritual de la iglesia católica durante siglos. De hecho, desde que se les entiende algo, se les están vaciando los templos). La iniciación lingüística en el latín y el griego no tenía como objetivo el hablarlos (aunque en algunos casos, como los de los teólogos y otros, sí que importara), sino el ser capaz de traducir los textos grecolatinos, y también (aunque menos) de escribir en esas lenguas. Absoluto predominio, pues, del texto escrito, lógicamente concebido en la mayoría de los casos como texto sagrado o cuasi sagrado (los textos clásicos profanos o peligrosos han conocido la censura y el olvido hasta épocas bien recientes, salvo las honrosas excepciones que he mencionado antes). El hecho de que el objetivo fuera la traducción e interpretación de textos escritos condicionó el método de aprendizaje. Traducir, leer o interpretar un texto escrito, en tanto que técnicas, no conocen la prisa: tenemos todo el tiempo del mundo para llevarlas a cabo. No hay un oyente al otro lado que espere impacientemente nuestra respuesta; el autor del texto, muerto como está, se ha salido del tiempo y sus palabras están ahí fijas para siempre. De este modo, no es necesario que los aprendices alcancen un conocimiento subconsciente o automatizado de los mecanismos lingüísticos: basta con un conocimiento consciente. Para traducir un texto de latín podemos revisar las declinaciones cuantas veces sea necesario, consultar hasta aburrirnos el libro de sintaxis latina, volver y volver a bucear en el diccionario. No hay prisa: el texto siempre nos va a esperar. Por todo ello, el conocimiento explícito y consciente de la gramática (entendida como combinación de sintaxis y morfología) es el objetivo principal de la presentación gramatical y de su ejercitación práctica. Se le presentan al alumno las declinaciones nominales y adjetivales y las conjugaciones verbales, junto con ciertas reglas sintácticas y bastante vocabulario, y después se le suministran un buen puñado de ejercicios de traducción directa o inversa. Poco más hace falta para traducir. El fracaso de la enseñanza de las lenguas clásicas, al menos por lo que respecta al poco interés que los profesores consiguen despertar en los estudiantes (harina de otro costal es la pérdida de prestigio social del conocimiento clásico, que es el otro factor fundamental), estriba, sin duda, en la conversión del medio en fin, del instrumento en objetivo, es decir, en haber renunciado a hablar con los estudiantes de lo que dicen Sócrates o Séneca como si nos lo estuvieran diciendo a nosotros ahora mismo, para quedarse solamente con la gramática, con las declinaciones, con la sintaxis, que es la única manera de aprobar el examen. El medio como fin, la gramática como objetivo. En eso quedó (y se queda) el método tradicional de enseñanza, el de gramática y traducción.

Pero sigamos con el repaso a mi biografía personal con el aprendizaje (mejor dicho, con la enseñanza) de lenguas. La siguiente lengua que me tocó estudiar fue el inglés. A decir verdad, no fue la siguiente después del latín y el griego, pues la estudié también en el instituto. En aquellas clases, de la mano de aquellas profesoras tan rubias y tan modernas (sin duda, eran lo mejor de las clases de inglés), conocí el método audiolingual o estructural de enseñanza de lenguas. Nos venía de los tiempos de la II Guerra Mundial y de la posterior guerra fría entre rusos y norteamericanos, de los programas educativos militares, que lo diseñaron como forma de dar respuesta rápida a la necesidad de comunicación inmediata entre los intérpretes militares. Habíamos pasado de estar en manos de los intelectuales y sacerdotes que justificaban a los poderosos, a estar en manos de los militares, que seguían justificando a los poderosos, aunque esta vez con armas reales y no metafóricas, como correspondía a la época histórica. Ese origen militar del método audiolingual o estructural influyó, sin duda, en sus características más llamativas y palpables. De cualquier modo, supuso un importante cambio del objetivo de aprendizaje. Ya no se trataba de facilitar el acceso a los textos escritos clásicos, sino de facilitar la comunicación oral. El propio nombre del método (audiolingual) indica bien a las claras sus propósitos: desarrollar la comprensión y expresión orales en la lengua extranjera, usar el oído y la lengua. Pero, claro, ya sabemos que de buenos propósitos está empedrado el infierno...

Lo primero que llamaba nuestra atención en aquellas clases era que la profesora se dirigía muchas a veces a nosotros en inglés. No para llamarnos al orden (eso sólo lo podía hacer en castellano alto y claro), ni para explicarnos alguna dificultad gramatical, ni tampoco para contarnos qué es lo que podía caer en el examen, sino para remedar con nosotros (mediante la lectura en voz alta o la simulación de intercambios lingüísticos) el diálogo del inicio de la lección, en el que dos (o más) interlocutores ponían en juego las estructuras sintácticas que había que aprender. "Situación" le llamaban a diálogos como los siguientes:

¡Bienvenido! Eres el último. Juan y yo hemos llegado hace un rato. ¿Has traído tú solo todo este equipaje?

Sí. He venido en taxi. ¿Me ayudas a llevarlo a mi habitación? ¿Qué ruido es ése?

Hay un fontanero en la cocina. El grifo no funciona bien y lo está arreglando.

Y ese señor, ¿quién es?

Es el electricista. Está poniendo unos enchufes.

Y Carlos, ¿dónde está?

Está en su habitación.

¡Ah! ¿Estás aquí? Yo todavía estoy deshaciendo las maletas.

Yo las desharé esta tarde. Ahora estoy muy cansado. ¿Hay llaves para todos?

El dueño sólo nos ha dado una del portal y otra del piso. Pero yo he hecho dos más. ¿Quieres las tuyas?

...

¡Señora del amor hermoso! ¿En qué casas de besugos a medio cocer nos querían meter? Ahora me explico por qué acabábamos pensando que los pobres ingleses eran todos medio idiotas. Otra joya parecida, esta vez de compras:

|

Vendedor: |

¿Qué desea? |

|

Luis: |

Quiero comprar una camisa. |

|

Vendedor: |

¿La quiere blanca o de color? |

|

Luis: |

La quiero de color. |

|

Vendedor: |

Las tenemos de muchos colores: azules, verdes, amarillas, negras, rojas y a cuadros. |

|

Luis: |

Me quedo con la azul. Uso la talla 40. |

|

Vendedor: |

¿Desea algo más? |

|

Luis: |

Sí, una corbata. |

|

Vendedor: |

¿De qué color la quiere? |

|

Luis: |

Verde, por favor. |

|

Vendedor: |

Ésta está muy bien. |

|

Luis: |

Sí, de acuerdo. |

|

Vendedor: |

Este dibujo está de moda. |

|

Luis: |

¿Cuánto cuesta? |

|

Vendedor: |

2.000 pesetas. |

|

Luis: |

Es un poco cara, pero es muy bonito. La compro. |

Pues nosotros, no. Nosotros no lo compramos: a nosotros nos lo vendieron a la fuerza. Y ya se sabe lo que ocurre con las cosas que te venden a la fuerza: que acaban arrumbadas en un rincón del trastero.

¿Qué había pasado? Pues que si en las clases de latín y griego la enseñanza explícita de la gramática postergaba (muchas veces, indefinidamente) el acceso a las maravillas de la cultura clásica, a los textos de verdad, con el método audiolingual o estructural, la gramática, esto es, las estructuras, no postergaban el diálogo, no: se lo habían comido por entero. Los diálogos de las "situaciones" que se nos presentaban no eran más que una sucesión de estructuras sintácticas (siguiendo el modelo de colocación de los ladrillos en una pared), seleccionadas en función de los contenidos de la lección. Audiolingual, sí, de oído y lengua, pero de cabeza, poca, muy poca. De corazón mejor no hablemos.

Pero, bueno, no eran los diálogos lo importante. Lo importante venía después. Los diálogos eran como los redobles del tambor, la presentación del artista, el anuncio del ejercicio que se iba a ejecutar posteriormente. Porque si en el caso del latín y el griego, como he mencionado antes, no importaba para nada el tiempo y por ello la enseñanza de la gramática atendía al desarrollo del conocimiento explícito y consciente de las declinaciones, las conjugaciones verbales o el vocabulario (que nos tuviéramos que aprender de memoria todo eso era, simplemente, para acelerar las cosas), en el caso, sin embargo, del método audiolingual o estructural (lo que fue uno de sus principales objetivos ya desde su origen en los programas militares), se trataba de automatizar las estructuras, los mecanismos morfosintácticos para obtener respuestas inmediatas. Y como sabe cualquier militar (o cualquier psicólogo conductista, que lo uno siempre va con lo otro), para que todos los soldados desfilen como un solo hombre, lo que hay que hacer es instrucción, instrucción e instrucción. Izquierda,/ izquierda,/ izquierda, derecha,/ izquierda. Y para ello, ejercicios como éstos:

|

Modelo: |

¿Cómo quiere usted las camisas? Blancas |

Las quiero blancas |

|

1. |

¿______________________ las corbatas? Azules |

Las quiero azules |

|

2. |

¿______________________ los sombreros? Negros |

Los quiero negros |

|

3. |

¿______________________ las sillas? Bajas |

Las quiero bajas |

|

4. |

¿______________________ las flores? Amarillas |

Las quiero amarillas |

O este otro:

|

Modelo: |

¿De qué color es su sombrero? Gris |

Mi sombrero es gris |

|

1. |

¿De qué color son sus zapatos? Marrones |

Mis zapatos son marrones |

|

2. |

¿De qué color es tu traje? Negro |

Mi traje es negro |

|

3. |

¿De qué color son vuestros abrigos? Azules |

Nuestros abrigos son azules |

|

4. |

¿De qué color es la camisa de Luis? Marrón |

La camisa de Luis es marrón |

Os pido disculpas por la machaconería o martilleo de esta batería de ejercicios (que así se llaman con tanto acierto): sólo quería haceros sentir un poco lo absurdo y mecánico de sus procedimientos. Y conste aquí que ya se sabe que repetir es una de las técnicas más viejas y útiles para el aprendizaje, pero repetir con sentido, esto es, que cada repetición sea nueva y diferente, valga la paradoja para lo que valga.

No obstante, justo es reconocer que con el método audiolingual nos habíamos librado, en buena medida, del aprendizaje explícito de la gramática, del estudio y memorización de las conjugaciones y reglas sintácticas. Bueno, librado a medias, porque muchas veces la profesora no se aguantaba las ganas de darnos tres o cuatro recetas gramaticales bien claras y explícitas. Pero en el libro las abstracciones gramaticales (morfológicas o sintácticas) se presentaban de modo inductivo, mediante ejemplos de transformación de frases o pares mínimos dialogales con los cambios oportunos (aquello de Me estoy comiendo una manzana:: Yo también me la estoy comiendo), y resaltando el fenómeno en cuestión a través de recursos tipográficos. Vamos, que la gramática nos la hacían tragar con dibujicos: como el jarabe, dulce pero con medicina. El problema es que les pasaba lo mismo que al jarabe: que el sabor que te quedaba al final era la amargura del medicamento, que al final había que completar los ejercicios después de que la profesora te hubiera explicado claramente en qué consistía su mecanismo. Pequeñas deficiencias metodológicas que el buen hacer de la profesora subsanaba sin mayores quebraderos de cabeza.

¿Y dónde quedaba lo oral? Porque lo que os he presentado son diálogos y ejercicios escritos. Bueno, la oralidad estaba en aquellos estupendos magnetofones de carga superior (que todavía sobreviven en alguna escuela, y bien que cumplen su función), que nos permitían escuchar voces de ingleses de carne y hueso (o casi) leyendo el diálogo. Bueno, eso los pobres. Los ricos (o los que habían sacado una plaza en una escuela oficial de idiomas) tenían laboratorio de idiomas. Eso de irse todos al laboratorio, a ponerse esos cascos tan aparatosos y a seguir las instrucciones del profesor, que unas veces había que repetir, una a una, las frases que íbamos oyendo, otras veces nos grababan para corregir y corregir fonética, y otras nos ponían a responder por escrito a diversas preguntas a partir de lo que habíamos entendido (poco, es cierto). Todo bastante aburrido, repetitivo, mecánico, machacón. En eso quedaba la oralidad. En eso y en un par de canciones al mes, que algunas, por cortesía y gracia especial de la profesora, eran de las que nos gustaban de verdad: todavía me acuerdo de la letra de Stairway to Heaven, de los Led Zeppelin, que nos enseñó la profesora Micaela.

Algo queda, estaréis pensando por lo bajo, siempre queda algo, siempre se aprende algo. Sí, siempre queda algo, siempre se aprende algo. Pero es que eso, como es de razón, siempre ocurre: hagamos lo que hagamos, siempre se puede aprender algo, aunque nada más sea que no hay que volver sobre ello.

Y del Instituto, pues pasé a la universidad. Y allí me tocó, con sus dedos mojados en ilusión, serpentinas y papel celofán, la revolución: la revolución comunicativa, digo: allí conocí la enseñanza comunicativa de la lengua, en mi caso, del inglés (porque el latín y el griego seguían por sus mismos derroteros, como es lógico: ¡pues sólo faltaba que nos hubiéramos puesto a hablar en griego!). Las clases de inglés de la facultad de filología en que estudié se realizaban siguiendo los principios del enfoque comunicativo, la metodología de enseñanza que surgió, entre otros lugares, en el centro de la Unión Europea (o Mercado Común creo que lo llamaban por entonces, con nombre menos mentiroso). Se habían montado los países europeos más poderosos, allá por los setenta, un buen tenderete comercial, una amplia zona portuaria donde darle al dinero lo que es del dinero, o sea, a Dios lo que es de Dios, que es la identificación que ha sido desvelada en esta etapa de la historia. Y, claro, hacía falta que el personal se entendiera medianamente para poder llevar cabo a gran escala el inmenso mercadeo que se veía venir, el comercio a lo grande que las grandes corporaciones y los estados venían deseando, implorando a los cielos, desde la revolución industrial. Y para eso surgió el método comunicativo: como posibilidad de iniciar, a varias centenas de millones de clientes potenciales de todo el mundo, en los rudimentos lingüísticos básicos de las lenguas económicamente más poderosas, con el objetivo explícito y claro de la compraventa generalizada, del consumo masivo, del movimiento permanente y fluido de ejecutivos y agentes comerciales de un país a otro. Por algo las lenguas económicamente más débiles no han conocido todavía la enseñanza comunicativa, al menos en el grado de perfeccionamiento del inglés y otras. Vamos, que si de las manos de los cultos y sacerdotes habíamos pasado a las de los militares, con el enfoque comunicativo nos metíamos de lleno en las fauces insaciables de los mercaderes.

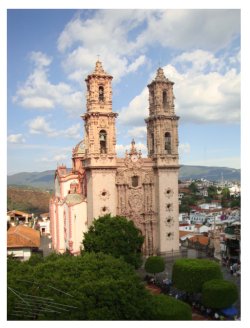

Bien, pero ¿qué pasaba en las clases? Pues, de entrada, que el inglés era la lengua más utilizada por el profesor. Ya no le hacía falta llamarnos al orden (en la universidad está claro que el orden ya te ha llamado), vamos, que no necesitaba decirnos que nos calláramos en castellano alto y claro. El profesor hablaba, organizaba, nos repartía en grupos, presentaba actividades, nos daba instrucciones para realizarlas y luego, hala, nos dejaba solos ante el peligro: solos con el compañero o los compañeros para que nos comunicáramos en inglés, para que habláramos. ¿De qué? Pues de lo que nos tocaba producir por aquellas bocas según los papeles que nos había asignado dentro de las situaciones que nos había propuesto. Situaciones, sí, que eso lo tomó el método comunicativo del audiolingual o estructural, pero situaciones perfeccionadas, precisadas y bien definidas. Los fundadores del método habían hecho un análisis previo de las situaciones potenciales a las que tendría que enfrentarse un turista o agente comercial en viaje de negocios (aunque parezca que el turista lo que hace es un viaje de placer, lo que verdaderamente hace es mover dinero: no hace falta que os explique que una cosa es hacer turismo y otra muy diferente viajar o vivir en otro país), y esas situaciones eran las que se sucedían a lo largo de las lecciones del libro: desde ocupar una habitación de hotel previamente reservada, hasta hablar del tiempo en un ascensor o comprarse un aparato reproductor de vídeos Beta. Ese análisis de situaciones potenciales, como es lógico, necesitaba una idea concreta y precisa del mundo y de las relaciones sociales y personales de la que partir, una fotografía fija y definida de la realidad, y ahí estaba como modelo, como no podía ser de otro modo, el ideal occidental de la sociedad capitalista del último cuarto del siglo XX. ¡Qué feliz coincidencia!

Así que las lecciones del libro comenzaban con unos diálogos escritos, que debíamos también escuchar, y una serie de preguntas de comprensión general o detallada. Diálogos como éstos:

|

Vendedor: |

Entre la que hemos visto y ésta apenas hay diferencia de precio y, puestos a comprar, yo me quedaría con ésta que además tiene dos años de garantía. |

|

Cliente: |

Ay, mire, no sé qué hacer... Sobre todo, porque no pensaba gastar tanto. |

|

Vendedor: |

Piense que ésta, la más cara, es para toda la vida... |

Otro:

- A mí me parecía que era importante que todo el mundo supiera que nos íbamos a trabajar a Guadalajara, pero el jefe de personal no opinaba así.

- ¿Y por qué?

- Pues no lo sé muy bien, pero tal vez se imaginaba que los compañeros protestarían la decisión o que harían huelga o algo así.

- No, no. Yo me refería a por qué os trasladaron a Guadalajara.

- ¡Ah! Porque acababan de crear una sucursal y querían que la dirigiéramos nosotros. Por nuestra experiencia, supongo.

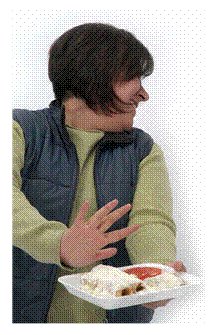

Como acabáis de leer, diálogos de gente que funciona, que trabaja, que mueve dinero, que reclama sus derechos, que comenta y expresa sus opiniones. Y todo ello con bastante autenticidad y naturalidad, ¿verdad? Ya no estamos con aquellos diálogos de besugos del método audiolingual, hechos ex profeso para la presentación de estructuras. Claro que esto de la naturalidad... Sonar, suenan bien, pero suenan a diálogos de personajes de serie televisiva norteamericana (o su correspondiente copia española). Yo, desde luego, y también la gente que conozco, nunca hablo así: jamás. Y ahí radica el principal problema del método comunicativo, que se palpaba cuando nos tocaba a nosotros reproducir diálogos semejantes a éstos en las actividades que nos proponía el profesor: o bien nos daba un asco tal que no había manera de llevarlas a cabo (pocas veces), o bien las hacíamos siguiendo el modelo demasiado al pie de la letra y reproduciendo una especie de diálogo de loros que no se escuchan el uno al otro (la mayoría de las veces), o bien nos entraba el ansia teatrera y nos metíamos de lleno en el papel de ejecutivos o guías de museo y entonces hasta parecía que funcionaba la cosa (pero esto, claro, en pocas ocasiones). Ése es el problema del enfoque comunicativo: las situaciones que se proponen para la interacción lingüística entre los estudiantes requieren que el aprendiz se sienta cómodo en ellas para poder llevarlas a cabo, que se identifique con su papel. Y esto es muy, muy difícil, incluso después de negociar las situaciones con los propios estudiantes, pues en la mayoría de los casos, ni los propios alumnos saben muy bien qué es lo que quieren hacer en la lengua que están aprendiendo o tienen pocas ganas de saberlo o pensarlo.

O si no, mirad un tipo de actividad clásica del enfoque comunicativo. Las instrucciones rezan así:

Eres propietario/a de uno de estos pisos. Hoy tenéis reunión de la comunidad de vecinos. Tú eres uno de ellos. Defiende bien tus intereses.

Orden del día: pintar la escalera y la fachada; cambiar el ascensor, que es muy viejo; despedir a la portera y poner portero electrónico; subir la cuota mensual de la comunidad; elegir nuevo presidente; ruegos y preguntas.

Papeles

1. Matrimonio joven, con un hijo. Buena situación económica, trabajan los dos hasta las tres. No se llevan bien con la portera. Viven en el primero.

2. Casado. Sin hijos. Trabaja en un banco. Su esposa no trabaja. Se lleva mal con la portera. Le gusta mucho la limpieza. Vive en el quinto.

3. Vive sola. Dos niños. Trabaja todo el día. Buenas relaciones con la portera. Mala situación económica. Vive en el segundo.

4. Matrimonio mayor, jubilados. A él le encanta pintar. Ella se pasa el día con la portera. A él no le importaría ser presidente. Viven en el tercero. No se llevan bien con los del quinto.

No sé vosotros, pero yo bastante tengo con las reuniones de vecinos a las que me toca obligatoriamente asistir. Vamos, que bastante tengo con el papel que me toca representar en este mundo para andar poniéndome a representar otros que, para mayor escarnio, son igual de aburridos.

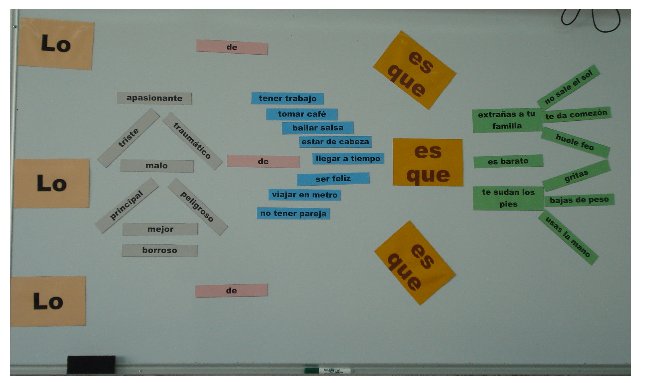

Bueno, ¿y cómo era la gramática del enfoque comunicativo? Pues aquí nos encontramos con una auténtica novedad, si es que no os parece excesivo calificarla de originalidad: las funciones y nociones lingüísticas, que por ellas se le llama también enfoque nociofuncional (aunque no se correspondan con exactitud una cosa y la otra, es decir, enfoque nociofuncional y método comunicativo). Los fundadores del método, una vez definidas con precisión las situaciones sociales típicas, extrajeron de ellas una serie de piezas lingüísticas, fueran frases o combinaciones de frases, que venían a cumplir un propósito de interacción social, un objetivo mínimo de interacción con el interlocutor dentro de los objetivos mayores que determinaban las situaciones, como la compra de un producto o las instrucciones en la calle para encontrar una dirección. Cosas como preguntar y responder por el nombre, la nacionalidad o la profesión (para la situación de conocerse o establecer primeros contactos), pedir y expresar recomendación sobre un producto o intentar convencer aludiendo a las cualidades de algo (para la situación de compra de un producto), o hablar de los parecidos, los cambios físicos o de carácter, las diferencias de edad o el origen de una relación (para la situación de hablar de personas).

Esto de las funciones lingüísticas (no tanto lo de las nociones) es uno de los principales aciertos del enfoque nociofuncional, dicho sea de paso. Gracias a ellas, se dio con una descripción única y efectiva, de aplicación didáctica aceptable, que permitió encontrar el punto común entre expresiones que a cualquier otra perspectiva de análisis lingüístico le resultan diferentes y dispersas. Porque frases como no sé, lo ignoro, lo desconozco, vaya usted a saber, ni idea, ni puñetera idea, yo qué sé o, fuera de lo lingüístico, los gestos simultáneos de encogerse de hombros, levantar las cejas y apretar los labios, son cosas de ámbitos radicalmente distintos para la gramática tradicional o estructural, cuando no directamente invisibles, pero son una sola cosa y la misma para una descripción funcional o pragmática, a saber, expresar ignorancia, que es el propósito de interacción social con el que se realizan. Y las diferencias entre unas y otras frases y gestos encuentran su explicación dentro de ese análisis pragmático o funcional, a partir de criterios como el registro lingüístico, el grado de familiaridad con el interlocutor o la expresión de diversos sentimientos. Pero la principal virtud de la descripción funcional de la lengua es, sin embargo, su inconveniente más destacado: sus unidades de análisis y descripción dependen excesivamente de los usos efectivos en situaciones concretas: sus elementos de trabajo son demasiado concretos y, por ello, innumerables: nada parecido a las abstracciones que suponen las etiquetas de sustantivo, adjetivo o verbo, es decir, de la gramática, sino más bien, la interminabilidad o infinitud de un diccionario, es decir, de la semántica. Y mira que lo han intentado los especialistas, procurando encontrar macrofunciones (es una de las preguntas recurrentes en los foros de profesores de lenguas: "¿alguien sabe qué es una macrofunción?"), o sea, dar con quince, veinte, treinta funciones grandes y gordas que engloben todas las microfunciones. Inútil: no obtendrán fruto. Es lo que le pasa al diccionario de Casares (con ser tan útil, por otra parte): las ideas son innumerables, siempre están entrando nuevas palabras. Porque dividir la realidad (y que nadie se me escandalice aquí por identificar diccionario y realidad, y menos hablando de funciones), o sea, encontrar criterios que nos permitan parcelarla, es algo que llevan intentando las ciencias con toda su tecnología desde hace siglos y ya se sabe lo que pasa: que cada año surgen nuevas ciencias y nuevas facultades de universidad y nuevos decanos sentados en su sillón. Este es el fracaso de la descripción nociofuncional y bien se palpa en los libros de texto, especialmente en los de los autores que más se implicaron en su día con las funciones lingüísticas: las han ido recortando, empequeñeciendo, reduciendo a su mínima expresión. Y es una lástima, porque todavía no nos hemos aprovechado de los mejores frutos de la descripción nociofuncional. Esos frutos pasarían por que los profesores, cada uno de ellos, conocieran bien sus postulados y bases teóricas y fueran capaces, de ese modo, de presentar a sus estudiantes descripciones funcionales concretas y específicas para las situaciones de comunicación que efectivamente les interesan y necesitan. En fin, el mundo ideal, o casi. Porque a partir de la descripción funcional que ofrece un libro de texto, homogénea y única como no puede ser de otro modo, poco se puede sacar.

Y aquí voy a acabar. Sé que me dejo en el tintero algunos métodos de cierta importancia histórica, pero o bien no han tenido demasiado eco en España (al menos, para el gran público), o bien son derivaciones o epígonos de alguno de los tres grandes métodos que os he recordado aquí. Queden para otra ocasión, si llegamos a ella.

Pensaréis, después de este repasito que les he dado a los tres métodos principales, que he sido demasiado negativo, que me he dedicado a repartirles leña a troche y moche, que no he hablado de sus virtudes (que las tienen, tendrán, han tenido o tendrían), que no he ofrecido alternativas. Sí, claro, ¿qué esperabais? Aquí se trataba de hablar con la voz de los estudiantes, hartos como están de las locuras de sus profesores. Y los estudiantes, como se sabe, nunca están satisfechos. Ya, seguiréis pensando, pero tú también eres profesor y algo harás en clase. Claro, algo hago, ¿no lo voy a hacer?: hago lo que todos. Quizá tome más de uno que de los otros, pero tomo de los tres. No hay otros. Éstos, básicamente, son los métodos que Dios nos ha ido dejando a lo largo de la historia para que nos enseñemos lenguas los unos a los otros. No hay más cera que la arde. Aunque, a decir verdad, quizá sí que hay más cera. O más velas. Vamos, que también hago lo que las viejas sensatas: ponerle una vela a Dios y otra al Diablo: que si sigo en mis clases los mandamientos de la ley de Dios que aquí os he recordado, también procuro seguir el camino del diablo. Sí, aquello que nos recuerda la décima de Moratín:

Admiróse un portugués

de ver que en su tierna infancia

todos los niños de Francia

supiesen hablar francés.

Arte diabólica es,

dijo torciendo el mostacho,

que para hablar en gabacho

un hidalgo en Portugal

llega a viejo y lo hace mal,

y aquí lo parla un muchacho.

El arte diabólica, que con tanto acierto así la llama Moratín, es el misterio divino por el que los niños (y los que se encuentran en inmersión lingüística) aprenden a hablar tan bien como lo hacen. Y eso pasa, entre otras muchas cosas que no quiero ni saber, por maravillas como las que aluden malamente verbos como sentir, pensar, razonar, reír, llorar, vivir en una lengua. Esa es la vela al diablo que os mencionaba antes. Claro, que de esto no se puede hablar: eso es precisamente lo que habla, lo que hace hablar. Si yo hablara de ello aquí, si lo propusiera en esta revista como un método más de enseñanza (o aprendizaje) de lenguas, con ello lo estaría matando sin remedio. Y eso es, precisamente, lo que no hay que hacer: de lo que habla, de lo que hace hablar, no se puede hablar. Así que mejor lo dejo aquí.

* Profesor de Español para Extranjeros de la Escuela Oficial de Idiomas de Leganés (Madrid)

escueladeleganes@gmail.com