El mural como intervención del paisaje

Solenne Briffaud*

|

|

Mi interés en torno al paisaje me llevó a pensar en la relación entre éste y el mural. El paisaje, según Javier Maduruelo, es la "interpretación de lo que se ve en el territorio cuando está contemplado con una mirada estética". Esta definición afirma que el paisaje implica un territorio: un espacio, una mirada: un espectador y lo que compone al espacio: el objeto. Además, el paisaje implica al individuo que interviene en el espacio. A partir de este concepto, se pueden enfocar las relaciones entre espacio/ mural, muralista/ agente transformador y mural/ espectador.

¿Qué ocurre en está problemática planteada? En un principio, se establecerá la base del discurso definiendo, de manera sintética, la noción de paisaje y de mural, para luego discutir el tema del mural como intervención del paisaje.

BASE DEL DISCURSO

Sabemos que el paisaje representa el medio físico, algo que se encuentra fuera de nosotros y nos rodea, algo que nos concierne muy directamente. Estamos constantemente sumergidos en "paisaje". Ahí intervienen las "ciencias duras", la física y la biología. Sin embargo, no se tiene que perder el sentido justo de la palabra: en "paisaje" hay "país", que tiene su origen en la palabra pagus, la cual se refiere al territorio; así mismo, aparece la partícula "aje", que se refiere a la creación o al trabajo. La "ciencia blanca", sociedad, cultura y humanidad, completa la definición y, por asociación se establecen las relaciones con las emociones, los sentimientos. Según Javier Maderuelo, "solo hay paisaje cuando hay interpretación" (J. Maderuelo, 2005). El individuo reacciona a su entorno, lo interpreta. El paisaje es el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y emociones que elaboramos por medio de valoraciones éticas, connotaciones estéticas y a través de fenómenos culturales de nuestro entorno. Cada uno tiene sus propios sentimientos; sin embargo la memoria colectiva de una comunidad define los paisajes y, recíprocamente, el paisaje define la memoria colectiva, la identidad de la comunidad. De manera sintética, el paisaje se define como «un palimpseste (...) que muestra la intervención cultural de distintas colectividades humanas en el devenir; la imposición y superimposición de valoraciones éticas y connotaciones estéticas en el medio» (P. Urquijo y N. Barrera, 2009).

El término paisaje es una palabra moderna. En Europa medieval, no existió una separación radical entre la naturaleza y la sociedad, el ser humano se consideraba parte integrante del cosmos; así, el individuo no podía mirar a la naturaleza porque siempre estaba dentro de ella. A diferencia de la pintura renacentista, que se centró en el ser humano y su entorno, interpretados por medio de la perspectiva, lo que implicaba «ver a través». El espacio como unidad física de elementos tangibles, visibles, olientes, audibles y degustables, tiene una lectura, una percepción, una mirada. La palabra surgió en un tratado de pintura escrito en holandés por Karen van Mauder en 1604. El paisaje "natural" dejó de ser paisaje de peligro para volverse paisaje pintoresco. Por este antecedente, el paisaje sigue siendo asociado a la naturaleza, la vegetación y a lo verde.

Cuando digo que soy paisajista, me contestan: "pintas paisajes". Sin embargo, la definición de paisaje no permite limitarnos a esta imagen, existen numerosos tipos de paisajes: el doméstico, laboral, recreativo, público, urbano, rural, forestal...

Se considera el paisaje urbano opuesto al rural por su fuerte impacto sobre la naturaleza. Idea falsa, los dos salieron de la intervención del hombre; el medio rural por la creación de parcelas agrícolas, la supresión de un bosque, la creación de un sendero que crea unos límites en el territorio... ; el medio urbano por la creación de construcciones de edificios, por la supremacía del mineral. La particularidad del medio urbano, o de la ciudad es el número de individuos que conviven juntos en una mayor densidad. Las ciudades aparecieron entre 3500 y 1500 a. C, simultáneamente con el surgimiento de la agricultura. Probablemente, las razones de estas edificaciones están ligadas con las riquezas producidas por la civilización agrícola. Ahí se desarrollaron, los intercambios de cosas, de informaciones y de afectos. En 2008, el 45% de la población mundial vive en áreas urbanas (J. Galindo). Muchos países tuvieron un éxodo rural; durante el siglo XX México pasó de ser un país primordialmente rural a urbano. Entre 1900 y el año 2000 el número de ciudades se elevó de 33 a 350. El Distrito Federal, capital del país, vio el crecimiento de sus habitantes de 345 mil en 1900 a 18 millones en 2000 (INEGI). Esta urbanización cambió la estructura de la sociedad, por tanto, los procesos sociales. Es en el medio urbano donde se desarrolló el movimiento de arte de los murales a principios del siglo XX.

|

|

En México, el siglo XX empezó con la Revolución, con una lucha social armada que pretendía acabar con el imperialismo español y con el régimen de Porfirio Díaz. Surgió, para muchos mexicanos, la esperanza de un México mejor, más justo y de una mejor calidad de vida. La ciudad de México, poblada con 1 millón de habitantes en los años veintes (INEGI) es el teatro de esos cambios, por ser el centro de la vida política, económica, social y cultural del país y, al mismo tiempo, la imagen de México en el mundo.

Una de las principales rupturas se localiza en el arte. En la Academia de San Carlos surge un movimiento artístico, generado por el Dr. Atl (Gerardo Murillo, profesor de la Academia) y estudiantes como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, quienes quieren en San Carlos romper con el sistema de la academia europea, así como con la pintura de caballete que respondía a los cánones de la Europa del siglo XIX. Así empezó la aparición del movimiento de arte llamado muralismo.

A esta revuelta sguió la publicación del Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores (SOTPE), documento que contiene las propuestas programáticas del movimiento, entre las que destacan la exaltación del arte público: sacar la pintura a la calle, al aire libre.

Se puede pensar como arte público la propuesta de replantear la construcción de un orden donde el espacio social recupere su protagonismo, donde el espacio público sea el condensador de la vida social. No implica transformar el espacio público tradicional, sino generar un espacio urbano alternativo que enriquezca la comunicación y la memoria colectiva de los ciudadanos que construyen una identidad. Sin embargo, por sus convicciones, por el contexto político-geografico, el mural tiene caracteristicas propias que son: el lenguage de transgresión y de tránsito, la monumentalidad y la arquitectura como soporte.

El mural tiene un fin educativo, en un contexto donde la mayoría de los mexicanos no sabían leer. Cada manifestación artística deja translucir una ideología, una filosofía, una postura frente al espectador.

En los años treinta la creación del mercado Abelardo Rodríguez, es un ejemplo de la política urbana del departamento del Distrito Federal que tenía la intención de convertir la ciudad en una "ciudad limpia, digna, respetable, cómoda y bella" (L. Aceff, 2007). El propósito que animó su edificación era la de ofrecer a los habitantes de la zona un lugar que combinara la enseñanza, la cultura y el comercio, siguiendo los ideales revolucionarios.

Pasemos a la siguiente pregunta: ¿cómo actúa el mural en el paisaje y qué mirada propone?

EL MURAL COMO AGENTE DE INTERVENCIÓN DEL PAISAJE

Los murales tienen como soporte los muros de los edificios ─elementos verticales que crean espacios por delimitación─, que cierran el paisaje visual y físicamente, o por obstáculo ─obstruyendo el paisaje por sus características físicas─, y así orientan la perceptiva, la óptica científica o técnica que analiza el espacio. Por otra parte, el mural orienta la óptica utilitaria, una óptica que percibe el paisaje como espacio proveedor de recursos (educativos, políticos, alimentarios...) y resalta el significado, el uso y la función de un edificio (ayuntamiento, museo, escuela, sindicato, mercado, etcétera).

El hecho de pintar en los muros de los edificios permite hablar de una intervención en el paisaje. La pintura integrada a un conjunto arquitectónico dinamiza y da una significación al espacio, a través de sus colores, sus formas, su composición.

Este tipo de intervención exalta la presencia del edificio, en tanto que la narrativa de la imagen ratifica la función de éste. Lo cual implica que la percepción y la mirada del paisaje se transforme.

Por otra parte, se genera un impacto emotivo: encontrar una obra de arte en el espacio público, emoción de valorización del individuo. En general, el arte se encuentra en colecciones, en galerías, en museos o en viviendas afortunadas. La accesibilidad está limitada, y enfocada a un público. Con los murales, la obra se hace visible para todo el mundo, para el "pueblo". El arte es un reflejo y un elemento edificador de la sociedad. Así, la obra colocada en el espacio público da importancia al pueblo y reitera su papel en la estructura social. La permanencia de la imagen pictórica en un edificio público ratifica las relaciones del paisaje, el espectador y la imagen porque son obras del cotidiano, que se mantienen en el movimiento y la repetición de las estaciones del año, las diferentes generaciones: constituyen parte de un tiempo histórico.

En los últimos cuarenta años del siglo XX y lo que va del siglo XXI, las intervenciones artísticas en el espacio público están inscritas en la cualidad de lo efímero, por lo que no intervienen en la mirada de la misma manera. Por ejemplo, en la obra "Cuentos patrióticos" (1997) de Francis Alÿs, el artista belga hace una crítica de la lectura de la independencia en México: una persona camina alrededor de la bandera del zócalo de la ciudad de México con un borrego, poco a poco van llegando más borregos. La acción se desarrolla en el espacio público pero realmente lo que queda de la intervención es el registro en video.

Podemos señalar que sucede lo contrario con los murales de principios y mediados del siglo XX, porque funcionan como parte del paisaje cotidiano, del paisaje comunitario. En este sentido, aparecen las siguientes interrogantes: ¿por qué el arte se puede encontrar en nuestro entorno cotidiano?, ¿qué queremos nosotros ciudadanos?, ¿qué podemos hacer en nuestra sociedad, en nuestra historia?

Los murales quieren replantear al ciudadano en su entorno.

Por otra parte, el carácter singular de los murales plantea y participa de la necesidad de construir una identidad nacional como resultado de la lucha revolucionaria, que sea vista dentro del país y en el mundo. Es la imagen mural la que vincula la noción de lo mexicano con el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El mural se quiere monumental

La ubicación de la práctica mural en las ciudades hace legible el diálogo del entorno con la imagen; y todo está proporcionado a los edificios y al tamaño de la ciudad. Así el mural resuena, hace eco a la ciudad y se inscribe dentro de ella, la integra.

Las características de monumentalidad y orden público del mural equivalen a reflexionar al respecto de la relación del mural y el campo: si se hubieran realizado murales en el campo no tendrían el mismo impacto, ni el mismo discurso o significado, debido no sólo al cambio de características técnicas como el tamaño y el material, sino principalmente a la orientación del significado de la imagen.

El mural dota al edificio de un significado histórico, lo que le da raíces y así se replantea en su entorno y se encuentra integrado en la ciudad. Por otra parte, por su consistencia pictórica y poética, el mural marca su singularidad con relación a los otros edificios y así crea una dinámica de ruptura o de continuidad en la ciudad.

El tamaño de la obra llama la atención, parece que dice "mírame,tenemos algo que decirnos", "queremos enseñarles algo, una historia". Así se crea un diálogo entre el mural y el espectador.

El mural cuenta algo y transmite una postura del artista frente al espectador. El espectador reacciona, actúa frente al mural y por lo tanto actúa en la ciudad. De nuevo, la imagen mural hace "del pueblo" un "actuante2 de la ciudad. El mural trastoca a cada espectador pero también quiere tocar a la masa popular. El mural quiere juntar las muchedumbres, se propone como punto de encuentro, punto clave en la ciudad, elemento de orientación. De esta manera, estructura en la ciudad cierto ritmo y una respiración pictórica.

El mural no tiene intención de paisaje local, sino de paisaje universal. Así actúa en la ciudad. El mural crea una dinámica, un punto sobre el cual rebotar. No produce descanso. Se podría hacer la metáfora de un resorte: En un primer momento no pasa nada, luego lo subes y te impulsa. Todas esas propiedades intervienen en el medio físico y así cambia la mirada "del pueblo", de la masa. Por lo tanto, modifica el paisaje no sólo en el lugar donde se ubica, sino en la conciencia del individuo urbano, del individuo en la sociedad. El mensaje se quiere revolucionario.

Es una asociación directa: quien dice "muralismo" dice "México". Ahí viene la ruptura querida por los muralistas, que quieren rescatar la tradición indígena y popular como parte de la lucha de la Revolución mexicana.

La intención del muralismo como movimiento artístico posrevolucionario se concretiza por el desarrollo temático de los murales: uno es la historia de México construida a partir de la conquista española hasta la Revolución mexicana, como es el caso de los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional y el mural de Jean Charlot en la Escuela Nacional Preparatoria, entre otros. El otro tema es la organización de la sociedad a partir de la lucha del obrero y del campesino contra la máquina, la guerra y el capitalismo, como la obra de Pablo O'Higgins en el mercado Abelardo Rodríguez.

El paisaje, testigo de la historia del hombre, interviene en la construcción de la identidad nacional.

Ejemplo: "La historia del teatro", Teatro de los Insurgentes de Diego Rivera, 1953.

|

|

La avenida de los Insurgentes es uno de los ejes principales del Distrito Federal, animada, densa, con edificios altos. Es ahí donde se encuentra el mural de Diego Rivera, "La historia del teatro".

A primera vista, saliendo del metrobús parece "chiquito" en comparación con los otros edificios. Lo rodeo y rápidamente me doy cuenta que no se puede ver completo. Me desplazo para apreciarlo más. Y creo que así fue pensado el mural, para verlo a través del movimiento. Por este desplazamiento, el espectador se vuelve actor.

Percibo los elementos sin poder entenderlos bien. Tengo al mismo tiempo una sensación de alegría, de comedia por los colores, y por otra parte algo de tragedia, particularmente por el antifaz del primer plano. Me acerco. Y finalmente veo que en una disposición contrapicada me parece grande. Lo visual me da la referencia, la escala de una ciudad (el mural mide 10 x 55 m). Pero tampoco desde este punto de vista lo puedo ver bien.

Después de mi experiencia en el sitio, puedo afirmar que el mejor punto de vista para verlo es desde el camellón central, nunca caminado. Sin embargo, de cerca no se alcanza a ver muy bien por falta de distancia, desde el metrobús la estructura de las ventanas, que forman marcos, recortan el mural y desde la banqueta opuesta interfieren los árboles.

Puedo suponer que fue pensado para ser la escenografía de un teatro de la vida cotidiana de los ciudadanos. Así se vuelven actores. Pero se anuncia una ruptura con la forma convexa de la fachada pintada, forma que expulsa pero que también invita a considerar al edificio como una especie de protector de lo que contiene: actores, un escenario, aplausos, espectadores.

Contestando a la proposición de José Maria Dávila, hombre de negocios, en 1953 Diego Rivera, quien tenía 67 años, quiso con este mural, más que escenificar la historia del teatro en México, teatralizar la historia de México.

Luego apuntó: "el problema plástico era extremadamente desafiante, porque la superficie era curva en la parte alta y convexa, y la mayor parte de la gente que había de ver el mural lo vería al pasar rápidamente en automóvil o autobús." (Rivera 1963, 219). Como solución, pintó en la parte central en un tamaño importante un antifaz, para establecer el tema.

El discurso pictórico no es lineal, sino multidireccional, con una serie de escenificaciones de diversos personajes y momentos significativos de la historia de México.

Ubicamos temas recurrentes y queridos a Diego Rivera: la conquista (escena con Hernán Cortés sojuzgando a un indígena), la Independencia (retrato de Miguel Hidalgo), la invasión francesa (escenas con Carlota y Maximiliano), la Revolución (revolucionarios y retrato de Emiliano Zapata), las culturas prehispánicas (escena de ceremonia de sacrificio), la cultura popular (escenas de baile con músicos, de pastorela con el retrato del diablo) y de la ruptura de la sociedad entre las clases pudientes (capitalista, militar, clérigo y cortesano) y las clases desprotegidas (viejos, mujeres, obreros, campesinos, niños). Justo en esta última imagen aparece un elemento interesante que relaciona a todo lo anterior con el teatro y el cine: como eje central del mural se localiza a Mario Moreno Cantinflas, el comediante popular que recibe dinero de los ricos y lo reparte entre los pobres. Se podría interpretar como un Robin Hood moderno, haciendo farsas para una mejor justicia. Cantinflas sería una alegoría político-social; el teatro, el arte como moteur de una Revolución, de una rebelión para un mundo más justo. De esta manera, Diego Rivera replantea el papel del arte en la sociedad.

|

|

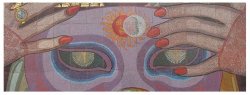

Es importante señalar otros dos elementos que por sus formas, su ubicación y su tamaño son significativos en la lectura del mural: el antifaz y las manos femeninas. Los ojos, símbolo del teatro, parecen mirar a la ciudad. ¿Qué implica esa mirada omnipresente? Parecen, diría yo, los ojos de Buda, mirando en todas las direcciones. Encima de los ojos se encuentra el sol y la luna, símbolo de la dualidad. El Buda es un ser que ha transcendido la dualidad samsara (la vida humana con sufrimiento e ignorancia) y el nirvana.

En el mural, todavía la dualidad permanece.

¿Qué podrían significar las manos femeninas? En una primera lectura podrían referirse a la fertilidad; sin embargo, parecen frías y arrogantes: una nos enseña su palma, la otra su dorso. Parece que falta algo para que se genere una armonía...

Sólo son suposiciones y aunque sean falsas, es irrefutable la existencia de esos tres elementos que dan fuerza al discurso del mural y al espacio, y simultáneamente generan preguntas ¿De quién son esos ojos? ¿Por qué nos miran? ¿Cómo se modifica la ciudad con esa mirada inmutable?

A manera de conclusión

Por intervenir en el paisaje, el mural tiene un gran potencial como elemento de identidad para los ciudadanos, además de replantear la ciudad, dándole una historia. El mural es como un objeto que relaciona al individuo con el sitio, con su entorno, modificando el paisaje. Creo que los muralistas estaban conscientes del poder del paisaje en relación a los individuos, a la sociedad.

Los murales están principalmente ubicados en México, por la legitimidad del nacimiento del movimiento en este país. Sin embargo los muralistas mexicanos (Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Leal, entre otros) pintaron también en Estados Unidos, en varios países latinoamericanos y en Europa. Pienso que tenían una visión internacional de este movimiento, con todo lo que implica. ¿Cuáles eran sus estrategias? ¿Cómo intervinieron en el paisaje? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Se podría plantear la problemática del muralista como agente transformador del paisaje.

*Estudiante francesa del curso Muralismo, de la maestra Mayra Citlally Rojo Gomez

CEPE-UNAM. México, D.F.

BIBLIOGRAFÍA

Textos:

Garza, G. 2002. "Evolución de las ciudades mexicanas en el siglo XX". Revista de informacion y analisis 19.

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/geografica/ciudades.pdf

Maderuelo, J. 2005. El paisaje. Genesis de un concepto. Edicion Abada editores. pp. 1-40

Ortega Cantero, N. 1987. Paisaje, memoria histórica e identidad nacional. Edicion Madrid : Alianza. pp. 1-40.

Terzaghi, C. 2005. Arte público y muralismo. Asociación Civil «Hombre Barro Fuego». http://www.hombrebarrofuego.com.ar/apuntes/arte_publico_y_muralismo.htm

Urquijo Torres, P y Barrera Bassols, N. 2009. "Historia y paisaje. Explorando un concepto geográfico monista". Volumen 5, número 10, abril. pp. 227-252.

Charlot, J. "El renacimiento del muralismo mexicano 1920-1925". pp.12-89.

Aceff Sánchez, L. 2007. "El discurso político-educativo-cultural en la creación de espacios públicos 1932-1934". IX Congreso Nacional de Investigación Educativa. pp. 1-10.

http://comie.org.mx/congreso/memoria/v9/ponencias/at09/PRE1178986521.pdf

Teatro Insurgentes. http://teatroinsurgentes.com

Ramírez Leyva, E. "Retratos, Historia y Teatro en un Mural de Diego Rivera". http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_05.html

Imágenes:

Briffaud, S. 2010. Fotos del Teatro Insurgentes

Foto de la ciudad de México:

http://www.voyagesud.ca/wp-Content/uploads/2009/02/mexico_city.jpg

Foto aérea. Google earth

Los ojos de Buda:

http://a34.idata.over-blog.com/175x210/0/53/06/48/yeux_de_bouddha_-_eurovoyance.cm.jpg

¿?Van Mander, C. 1600. La Continence de Scipion. http://fr.academic.ru