Los no-lugares y la falsa cartografía: una lectura de Jetlag

Mayra Citlalli Rojo Gómez*

|

A manera de introducción: el viajero y el viaje

Escribir en torno al poema o a la poesía resulta peligroso, sobre todo por los riesgos que se corren de crear imaginarios teóricos, que alejan al lector del propio poema. Sumado a ello está la problematización del horizonte cultural en el que vivimos y del hacer poesía en la actualidad.

La tendencia a estudiar nuestro presente inmediato se convierte en un juego de distancias: estamos tan cerca del objeto que la vista se nubla; tomamos la tarea de trabajar con la evidencia y nosotros mismos en movimiento, lo que nos hace estar más alejados del relato histórico y atentos a las bitácoras individuales, a los procesos. Esto nos aparta del objeto de estudio, nos conduce a la verborrea teórica y seductora de los conceptos y neologismos; pero también nos confronta a la necesidad de construir un aparato formal riguroso frente a las dinámicas de producción artística "experimental".

El entorno contradictorio en el que vivimos implica el derrumbe de la pregunta ¿qué es arte?, ¿qué es poesía? por otras interrogantes que no sólo la literatura o la estética pueden contestar. La escritura como acto, se convierte en la posibilidad para producir sentido al margen de las disciplinas, a partir de tejer los hilos que componen un objeto complejo –cargado de pensamientos, afecciones, imágenes, conceptos, etc.- Enfrentamos la era de la información y otras modalidades de relacionarnos con las dinámicas creativas y con la construcción de textos.

Por ello, la intención de acercarme a la poesía y escribir me inducen a correr el riesgo de conciliar una visión externa al ámbito de la literatura, para realizar un mapeo de Jetlag (2001), serie de poemas de Aníbal Cristobo.

El estadio de imágenes que propone Cristobo, se convierte en un posible "código simbólico" de los no-lugares, donde no existe una carga de memoria, en la acepción de huella o historia a través del relato, debido a que estos funcionan como espacios anónimos por su condición de lugares de tránsito.

A partir de la acepción de no-lugar, por el antropólogo Marc Augé, y el inicio de un diálogo con Aníbal Cristobo surgieron estas páginas, marcadas por un interés en los viajes, los mapas, la actualidad y la relación con la escritura. Su objetivo es, en todo caso, compartir algunas ideas teóricas desde la preocupación del tiempo y el espacio vital, sin dejar afuera al poema, ni la experiencia de quien escribe.

Inicio con la idea de viaje porque es un síntoma no sólo en Jetlag, sino en la propia dinámicade vida de Aníbal Cristobo. Después de leer sus datos biográficos, me pareció curioso que él apareciera dentro de una antología de poesía brasileña, Esses poetas, uma antología dos anos 90, de Heloisa Buarque de Hollanda, porque su origen es argentino (1971) y su estancia en Brasil, relativamente es breve, de 1996 a 2001.Lo cual coloca al desarraigo como un estado que rebasa la nacionalidad en términos geopolíticos y hace del viajero una identidad cultural capaz de activarse en el ejercicio creativo.

El viaje es un primer punto de partida. Viajar es una acción que implica un itinerario y una aventura, un traslado a un sitio distinto,y puede ser geográfico o incluso mental. El movimiento, el territorio, su abstracción en un mapa y la emoción que ello implica, pueden tomarse, en términos generales, como elementos imprescindibles para el viajero.

Pero el cartógrafo requiere de una pregunta inicial para saber cuál es el recorrido en el mapa: ¿Se puede re-simbolizar un espacio, donde no hay cabida dentro de su origen y funcionalidad, para una marca mnemónica?

Esta interrogante permite situar la relación entre los no-lugares y Jetlag desde el horizonte de la sobre-modernidad.

El viaje a la sobre-modernidad

El juego temporal entre el pasado y el presente es la primera arista para esbozar las problemáticas de la sobre-modernidad[1].

En la modernidad el presente reivindica al pasado (Augé, 1993, p.81) a partir de una relectura simbólica. Lo que quiere decir que el símbolo, desde una línea histórica o antropológica, se codifica en la memoria colectiva; un código común que construye identidades, define naciones (nacionalismos), reconfigura rituales y redefine qué es lo sagrado. En este sentido, la metáfora es la operación metalingüística que el discurso moderno encarna a partir de la distancia entre realidad y representación. Esta distancia da lugar al ejercicio escénico de interpretar, a una relectura que prioriza cargas simbólicas de lo único e irrepetible, porque tiene que ver con la necesidad expresiva de un yo íntimo que busca develar el misterio de la realidad frente a una memoria[2] compartida.

Así la sobre-modernidad, en un juego arqueológico, supone la superficie inmediata, en apariencia "vacía de todo contenido y de todo sentido" (Augé, 1993, p.97) porque hace del presente su propia referencia. El pasado se desdibuja ante la dinámica reproductiva de los modelos: el remake del signo.

La producción de redes de signos proliferan y denotan el desarraigo del paisaje y las miradas autorreferenciales; "(...) a tales desplazamientos de la mirada, a tales juegos de imágenes, a tales vaciamientos de la conciencia, pueden conducir (...) de modo sistemático y generalizado las manifestaciones de lo que yo podría llamar sobre-modernidad" (Augé, 1993, p.97).

La imagen deja de tener escenario, las distancias de la representación se desvanecen, estamos frente al mundo del simulacro.

El viajero del siglo XIX, el artista citadino del romántico spleen, deviene en la fotografía del turista frente a la ruina arqueológica; ésta en la reconfiguración del mito a clisé. La apropiación de símbolos "huecos" mediante la alegoría[3] anuncia la desaparición, si bien se puede llamar así, de significados estables, de símbolos sagrados.

El signo aparece en esta ruptura de referencias durante la era de las megalópolis: conjuntos urbanos configurados por grandes redes de comunicación y transporte que generan relaciones virtualizadas e individualidades solitarias, así como un cruce de tiempos y sentidos simultáneos.

En su texto "De los lugares y los no lugares"[4], Marc Augé reflexiona acerca de la relación tiempo-espacio en torno al relato como constructor de memoria y, con ello, al lugar antropológico o histórico que convive con el no-lugar, donde desaparecen los relatos colectivos y proliferan los viajeros solitarios en la dinámica de tránsito continuo por la urbe, una forma particular de "imaginario" que implica la soledad y el agotamiento de metáforas anteriores. Lo que devendría en la construcción de otras marcas o campos semánticos característicos:

No hay goce; hay segundos

de un loop acrobático, expresivo/impresivo

con flores en el cielo virtual. No hay

imaginación... ("Off", p.20)

Las relaciones sujeto-sujeto están mediatizadas por el acelerado intercambio de datos, mismo que condiciona la reconstrucción de metáforas a partir de la alegoría, en la cotidianidad de la experiencia con la tecnología y la información.

Ese loop acrobático podría funcionar como una marca enajenante: se mira una y otra vez en el juego del slow y fast shot. La repetición y el simulacro en la cultura de la imagen no hablan de símbolos sino de signos, porque "el símbolo no es la imagen sino la pluralidad de los sentidos" (Barthes, 1983, p.52). De ahí que considero que, frente al agotamiento simbólico, el desplazamiento del símbolo por el signo es un juego de sustitución de palabras en torno a la semiótica y la lingüística, donde la red de signos en su constante movilidad teje múltiples sentidos, por lo que el signo se convierte en el código simbólico de la cultura actual. Y es donde la imaginación no conserva su estatus como constructora del mito del artista, sino deviene en producción de imágenes hiperreales, que más que seducir y evocar, repelen y fascinan la mirada.

No hay una escena que nos marque la distancia con la representación, ¿Quién quiere develar la verdad, única e irrepetible, frente al juego de las apariencias y la transmisión en tiempo real, que se repite una y otra vez, se enciende y se apaga con el control remoto?

No hay belleza: hay vuelo;

hay pájaro en el poste o nada. Vacío

en el escenario, estático en su arte de confundir las voces...("Off", p.20).

¿Quién quiere imaginar que vuela cuando puede simular volar?

Sin embargo, creo que no podemos prescindir ni de la memoria ni del símbolo ni del cuerpo en tanto experiencia, aun cuando nos toque vivir dinámicas de relación virtuales, como lo menciona Jean Baudrillard en El crimen perfecto. Así, la problemática podría residir en el desplazamiento entre metáfora y alegoría como síntoma de una nueva generación de símbolos, como el caso de Jetlag.

|

|

Los aeropuertos como no-lugares

"Un aeropuerto es una infraestructura donde aeronaves aterrizan, despegan y se estacionan para proceder al embarque y desembarque de los pasajeros, equipajes y cargas". Este organismo mecánico funciona bajo el principio de tiempo y eficacia; sujeto de la historia de la industria y el progreso; sin embargo, no se agota en ella, el imaginario mitológico y poético construye un universo paralelo al ejercicio del poder. El ingenio de Dédalo para dominar los cielos y la fascinación de Ícaro por llegar al sol, así como los inventos y dibujos de Da Vinci son los antecedentes remotos del desarrollo de la mecánica y aeronáutica. Con ello, la metáfora de volar se convierte en un evento híbrido de representación simbólica y ejercicio de poder entre territorios geopolíticos.

Recordemos que la industrialización del viaje a través del avión, aparece, entre otras cosas, con la necesidad de comunicarse, alrededor del progreso de la mensajería y la innovación de equipo bélico ya presente desde la Primera Guerra Mundial. La sofisticación de la aeronáutica, los sistemas de comunicación y estrategia militar acogen el desarrollo del primer ordenador y para 1946, los circuitos y los chips formaban parte del ejercicio del poder en Europa frente a la Segunda Guerra Mundial (Dery, 1995). La intrínseca relación entre tecnología y poder como parte de la construcción simbólica de la cultura occidental une en universos paralelos al poder y la metáfora, al mercado y el arte.

Hablar del progreso en este sentido connota la relación entre el imaginario construido por el relato, como parte de la memoria colectiva, que puede o no, llegar a ser histórica, pero que evidentemente configura la posibilidad de lo pensable y la legibilidad de la acción. El evento tecnológico objetualiza a dicho relato, pasa a identificar el nivel de industrialización de un país, así como sus características de organización y ejercicio político, económico-social que opera y se evidencia en el código simbólico de una cultura. Este desarrollo con base en el progreso hace suya la constitución de la ciudad y el crecimiento e imaginarios de una urbe.

Las relaciones simbólicas desde la producción de nuevos espacios y dinámicas político-sociales, económico-culturales y tecnológico-artísticas son la causa para retomar la pregunta ¿se puede re-simbolizar un espacio donde no hay cabida, dentro de su funcionalidad, para una marca mnemónica?

Mientras la huella mnemónica es un indicador de símbolos el no-lugar es la impresión de imágenes furtivas.

La memoria ram es el nuevo imaginario de la tecnología que responde a la dimensión social e individual de los no-lugares, que aun con todo, no está fuera de la dimensión afectiva del viajero y del desarraigo, como lo relata Cristobo "...finalmente conseguir arrastrarme hasta Río de Janeiro, donde me enfermé y me enamoré, cosas análogas al fin. Por causa de alguna de ellas, alargué mi estadía en Brasil (...) Cuando me curé de ese amor, regresé a Argentina para ver como todo se perdía (...)".

El retorno y la fuga de Cristobo: "escapé –esa fue mi sensación- a Barcelona en febrero del 2002 (...)" (Cristobo, 2007, email), son un ejemplo entre la vivencia del ejercicio del poder político, monopolios económicos y su relación con los destierros y distribución simbólica a partir de la movilidad de los viajeros solitarios y su campo afectivo. La crisis económico-social y cultural de Argentina del 2001 se convierte en una huella, y habría que preguntarse ¿cómo funciona esta carga afectivo-política, desde los rasgos de la sobre-modernidad que se ha apropiado Latinoamérica con respecto a su pasado histórico? ¿Y éste, de qué manera se desdibuja durante la recodificación del libre mercado y frente al "artista internacional latinoamericano"?[5] y con ello preguntar: ¿Cómo sería un índice de signos desde los no-lugares con respecto al papel del exiliado y su movilidad?

Aníbal Cristobo nace en 1971 en Argentina y se marcha en 1996 persiguiendo el amor. ¿Es exiliado voluntario de la Argentina?, ¿su poesía pudiera ser una estrategia para la construcción de otras miradas o configuraciones simbólicas desde el signo en el siglo XXI?

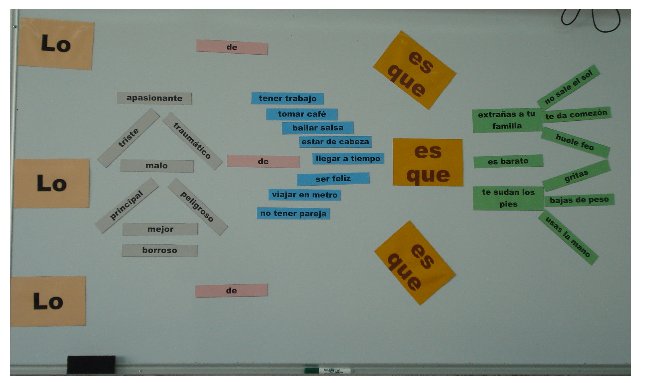

La implicación del viajero, la memoria y la ciudad hacen un engranaje para construir poéticas. ¿Y a qué me refiero con poética? Pues a una operación simbólica. Lo que implica la codificación de claves que se emplean en las relaciones espacio-temporales y el imaginario colectivo e individual, inserto en la cultura y en un campo afectivo, perceptual, por tanto estético: la acción propia de las inmediaciones entre lengua y lenguaje situadas en un conjunto donde se acciona la palabra dentro del poema (Guillén, 1972, pp. 183-197).

La movilidad del viajero y la eficacia del aeropuerto para recorrer distancias largas se conjuran entre procesos afectivos en torno al desplazamiento y los códigos de señalización, anuncios y publicidad. De la misma manera, las dinámicas de tránsito y las relaciones con los individuos en el metro, las vías rápidas, los aeropuertos y los centros comerciales conjuran los no-lugares.

Sin embargo, cuando parece que podemos demarcar a los no-lugares, debo decir que estos se encuentran en el área de la impureza de lo que es híbrido, porque están ensamblados con los lugares que significativamente trazan un relato histórico. Entonces, podemos decir, que la constitución del relato como parte de convenciones simbólicas o referentes de la memoria colectiva no es suficiente para categorizar un lugar antropológico frente a las dinámicas de desimbolización mediáticas; porque el contenido simbólico e histórico de un monumento se moviliza durante un festejo de fútbol o de elecciones políticas. Asimismo el relato afectivo, no funciona para transformar un no-lugar en lugar de memoria, porque lo que lo sitúa culturalmente es su condición de lugar de tránsito.

A partir de lo cual se identifica una operación híbrida desde la carga afectiva del viajero y la función del no-lugar: "entre septiembre de 2005 y abril del 2006 retomé mi romance con Latinoamérica, viajando por Perú, que es otro de mis lugares adoptivos; Bolivia (...) y Ecuador: un paraíso a pequeña escala con pandillas que imitan a las gangs norteamericanas de las películas" (Cristobo, 2007, email).

Esta operación se convierte en marca de lo que no es acumulativo en tanto recuerdos y símbolos sino, quizá, la asociación de signos de la ausencia, de lo que no está nombrado y permanece anónimo, que no deja una huella profunda sino marcas fugaces.

Jetlag

Jetlag (2002) es un itinerario de aeropuertos, de escalas. Febrero del 2002: de Buenos Aires a Barcelona, con paradas en Río de Janeiro y Lisboa.

Esta propuesta poética por su intención es una analogía con Music for airports, porque, el gesto de la acción es lo que se preserva en el recorrido de la lectura, y construye al igual que Brian Eno un ambiente.

La música ambiental en sus orígenes (1978) fue diseñada para los pasajeros antes de subir al avión. Aníbal Cristobo me hace saber que en esa misma necesidad, Jetlag es una especie de "agenda de notas" en un tono que busca la coherencia con el ambiente de los aeropuertos, invadidos de nerviosismo, de gente que busca tener calma para subir por los cielos, alejarse y llegar.

Un espacio de contención emocional y lecturas fáciles, sensibilidad a flor de piel y atención frágil. Por ello, frente a la petición de la editorial 7letras, se buscó un formato ad doc, no sólo para las características de un libro de bolsillo sino para la propia condición vital de Aníbal. Me cuenta que en la primera emisión, muy artesanal, la portada la diseñó con base en las ilustraciones de instrucción de vuelo, además de que aparecen poetas invitados en torno a esta misma experiencia, tales como Mariana Bustelo, Andi Nachón, Na Khar Ellif-ce y Marília García.

Esta primera edición hace evidente el carácter común en todo viajero de aeropuertos: se hace necesario, tomar en cuenta las variantes y ensamblar un código: imágenes amables para no desatar temores:

Con esos objetos conocidos y esa ballena blanca

cuando estás solo y esas canciones son la música

de los momentos felices (...)

"Una ballena blanca (Check-in)", p.56

Así en la recopilación de "Jetlag" en Miniaturas kinéticas, se comienza un tejido que parte de la imagen de la Ballena Blanca, que en una de sus acepciones nos refiere a Jonás o a Pinocho: un viajero que naufraga en la panza de un enorme pez o, desde otro imaginario, la forma del modelo del Zeppelín. En el desate de imágenes como ésta, se involucra el imaginario individual. Cualquier elemento -un nombre, una imagen alusiva- detona un recorrido de recuerdos y asociaciones.

Ensimismado, el viajero se vuelve indiferente; un síntoma más de la sobre-modernidad y los espacios de tránsito. Pero el objetivo de Jetlag y de Music of airports es construir una poética desde las características del no-lugar, y en la sucesión del viaje, la sala de espera se convierte en catalizador del motivo. Es ahí donde se homogeneizan e intercambian sensaciones, que seguirán su trayectoria para el momento del abordaje, disposición del asiento y al levantar la persiana, mirar cómo se convierte en un mapa el territorio inabarcable:

Igual son tus objetos/conocidos, igual (...)

...vos

pensás: el día

ha pasado, los colores, cualquier

que has visto se vuelve irrepetible

si ahora

"no era exactamente eso"; y

siempre/lo que desea ser,

lo que anda en lo abierto, igual

permanece en el

cuerpo, vive fuera del cuerpo.-

"Una ballena blanca (desembarque)" p.72

La convicción autobiográfica de Jetlag se transforma en un código simbólico del anonimato. La presencia de la contradicción en el tejido del relato y las experiencias intercambiables, por su homogeneización, refiere el vacío. Pero si pensamos que el significante carece de un sentido único y que sólo al conectarse con otro, sucesivamente, esta red de signos tejen un significado inestable, la experiencia del viajero es la idónea para posibilitar las lecturas de los no-lugares.

Sucede que estar inmerso en la propia funcionalidad del organismo genera una fisura para facilitar, lo que a manera de pregunta dice Aníbal, "que un sitio tan desprovisto de simbología pueda [retratarse de tantas maneras]" (Cristobo, 2007, email):

Sueña que llega pero es un

error: igual

a una cinta de video vieja, las

imágenes se repiten y se

detienen

en el hall del aeropuerto...

"Sulfur" (p.64)

Así Jetlag (Río de Janeiro), Jetlag (Lisboa) y Jetlag (Barcelona), es el itinerario, como ya se había mencionado, cuando Aníbal deja por segunda vez Buenos Aires. En su presentación poética, esta ciudad se convierte en una ciudad de tránsito, una inmediación para llegar a otro lado. La imagen que retrata este poema no es mnemónico, sino mediatizado por la exportación comercial simbólica –que, cabe señalar, no es occidental-:

Es

un restaurante chino o es

la vida entera así

(...) ...y cada uno tiene

lo que el otro quería: bambú, un

ticket, los poemas/de una muchacha húngara, mil millas detenerse.-

"Última cena en Buenos Aires" (p.58)

Este tipo de imagen evoca relaciones de tiempo que tienen que ver, más que con una huella profunda, con la impresión de quien espera para marcharse, lo cual no significa que no se pueda localizar una carga emocional.

Asimismo, se abre el reconocimiento de otros personajes en el aeropuerto, los que están del otro lado de la sala de espera, como parte de la imagen urbana y emocional de quien se marcha, o de quien llega a encontrarse con el recuerdo que dejó años atrás. Lo que significa que en esta inmediación de imágenes, podría pasar como la fotografía turística o la alegoría de la foto familiar, la del recuerdo de infancia que deja de significar un arraigo y se convierte en un posible código intercambiable durante la espera del vuelo o del próximo viaje. Es la posibilidad de que en el aeropuerto, el recuerdo se convierta en una caricatura y deje de pesar, de doler para volar.

Sentir así

pueden surgir perturbaciones

fisiológicas, variaciones en la superficie

del cuerpo: una pastilla verde; un

nombre-y (...) ...soñar que llegás.

"Jet lag (Río de Janeiro)" (p.62)

Así, parece que podría haber cierta ambigüedad entre el uso de la alegoría y un posible "código simbólico" bajo la propuesta de Jetlag. ¿De qué podría ser alegoría Jetlag? ¿Del propio aeropuerto? O ¿de los recuerdos de Cristobo?. Podría descartar la idea de "código simbólico" en tanto que Aníbal ha calificado a Jetlag como una "pista falsa". ¿Se coloca entonces como un simulacro?, ¿la alegoría de su propio viaje?

No sos

un pasajero con movilidad

reducida, o no

caminarías en las calles de

Lisboa (...)...nadie más

Sabe

cómo volver a casa (...)

"Jet lag (Lisboa)" (p.68)

No sería fácil tomar partido para una definición al respecto, pero algo que no es posible omitir es la necesidad de que quien viaja es víctima de las marcas emocionales, tan vastas, que no es posible delegarlas; para Cristobo "el viajero agradece que los sitios por los que debe transitar no le proporcionen nuevos signos que recordar y que puedan diluirse en la memoria ya demasiado desbordada por lo que queda atrás".

Sin embargo, en un giro de tuercas, el olvido -como movimiento del propio tránsito urbano- se necesario para vivir el instante:

...aquí

invierno en Barcelona, cambio, vos

"Nadie

más

quiere acordarse de unos días

lluviosos, ni de un

detalle que te hizo sonreír en el

metro, ni de otro

amor; cambio, fuera".-

"Jet lag (Barcelona)" (p.70)

* Profesora de Arte

CEPE-CU, UNAM, México, D.F.

http://mayrarojo.blogspot.com/

BIBLIOGRAFÍA:

- Augé, Marc, Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 1993.

- , Las formas del olvido, Barcelona, Gedisa, 1998.

- Barthes, Roland, Crítica y verdad, Siglo XXI, México, 1983.

- Baudrillard, Jean, El crímen perfecto, Anagrama, Barcelona, 2000.

- Buarque de Hollanda, Heloisa, Esses poeta: uma antología dos anos 90, Aeroplano, Río de Janeiro, 1998.

- Cristobo, Aníbal, Miniaturas kinéticas, Cosac Naify y Viveiros de Castro Editora, Sao Paulo, 2005. (Coleçao ás de Colete).

- Correspondencia electrónica, julio-agosto 2007

- Dery, Mark, Velocidad escape, Ediciones Siruela, 1995

- Guillén, Jorge, El lenguaje y la poesía, Alianza, Madrid, 1972.

[1] La implicación del sentido de modernidad todavía no se agota con respecto a la problemática histórica y epistemológica en la actualidad, mucho menos los prefijos que la acompañan y funcionan como acotación teórica: sobre-modernidad, tardo-modernidad, post-modernidad. Sin embargo, este texto no tiene como fin discutir las diferencias entre cada una de ellas. Se empleará sobre-modernidad a propósito de su relación con el no- lugar. Ver Marc Augé en Los "no lugares". Espacios del anonimato, El viajero subterráneo, un antropólogo en el metro, El viaje imposible, entre otros títulos.

[2] (...) la memoria de palabras y la memoria de ideas, dentro de los procesos mnemónicos, son el cruce entre los códigos simbólicos y sígnicos dentro del proceso de recopilación, selección y archivo de la memoria, mismos que se leen bajo un horizonte cultural que reconoce y simultáneamente, propicia en el individuo la interpretación de las imágenes desde el propio imaginario de su Historia y sus historias, de tal suerte que la mnemotécnica dentro de la mecanización del proceso retórico (cinco partes de la retórica: inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio), trasciende hacia la memoria como una máquina constante de creación (...) De este modo, el misterio de la capacidad creativa y la necesidad de materialización de la existencia del hombre son la causa de la invención de las ciudades y sus historias, en el supuesto de que la Historia no es una, sino tantas como ciudades imaginarias y geográficas existen". Para más información al respecto ver Francis A. Yates, El arte de la memoria, Taurus, 1974, Marc Augé, Las formas del olvido, Gedisa, 1998, Ítalo Calvino, "Visibilidad" en Seis propuestas para el próximo milenio", Siruela, 2002. Platón, Diálogos, Porrúa, 1981. Citalli rojo, "El cuerpo de la memoria la memoria del cuerpo" en ¿Qué hacer despues de la orgía?, Revista electrónica, CENIDIAP, 2007.

[3] Ver obra pictórica del artista argentino Marcos López, del mexicano Arturo Rivera, de la brasileña Adriana Varejão. Así como del trabajo fotográfico de Cindy Sherman, Pierre and Gilles, Morimura, Lachapelle, entre otros. El trabajo de video sobre barroco de Bill Viola. Como inicio de la problemática visual el movimiento Pop cuyo principal representante es la producción de Andy Warhol. Para información sobre Alegoría ver Hal Foster, El retorno de lo real, Akal, 2001.

[4] Marc Augé, "De los lugares a los no-lugares" en Los no lugares. Espacios del anonimato, Gedisa, 1993. pp.81-115

[5] La noción de identidad en torno a Latinoamérica, así como las diferencias de centro y periferia son discusiones en torno al viejo emblema de la hegemonía económica y política euronorteamericana, como cultura occidental, dentro del arte. Algunos críticos y artistas de las artes visuales consideran que esta discusión debería virar de eje para leer la problemática actual del arte desde un horizonte en movimiento. Ver a Luis Camitzier, Gerardo Mosquera, Mari Carmen Ramírez, entre otros.